先週は遂に発売となる

オリカネムシIIの実釣撮影を

三島湖にて行ってきました。

当日は生憎の曇りで、虫の釣りとは遠い天候。

やはり晴れて虫が出るような天候の方が水面への反応は良くなる事が多いです。 出船して直ぐの本湖は水面の生命反応は薄く!波紋などが出ていない状況。

減水傾向なのもマイナス要因。安定してるのが一番いいですね! バスだけでなく!

ヘラや鯉、ギルなども少しレンジが下がっているようでした。

そこで、物理的にバスと水面への距離が近くなるような上流方面へボートを進めます。

とりあえず、最上流まで上がってそこから下る作戦。

下流から上がるよりは反応が得られるまで、時間が掛からない事が多い為です。

ボートが進めない程の最上流は流石にバスの姿はほぼ無く、水深が出てくる数ヶ所目のアウトサイド。

オリカネムシIIのミツバチカラーを入れると連発でした。 明らかに反応が良く、浮いているバスに何とか口を使わせると言うより、深い場所から、バスを呼んで食べさせている感じ。

バイトの瞬間は反転するスピードが速く、遠くでスイッチが入って慌てて泳いできている感覚です。

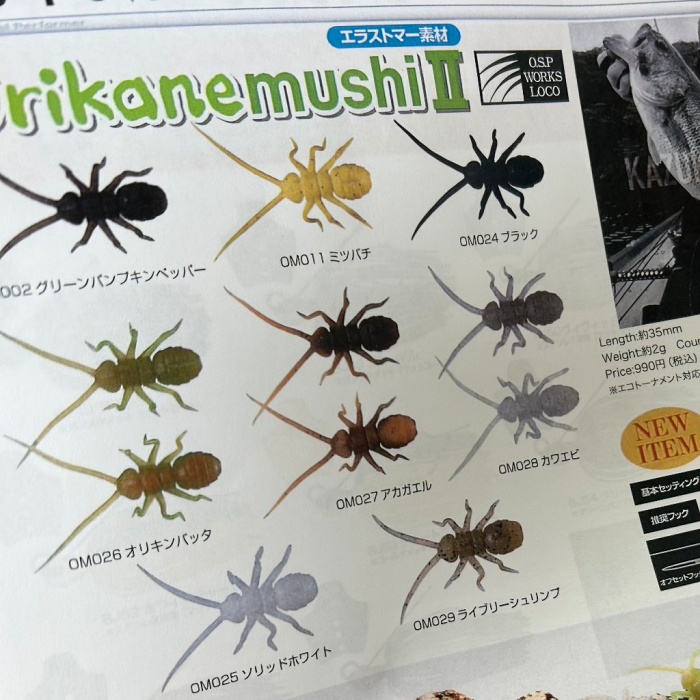

必要最低限に口を開けて、食べて戻る様子は、疑い無くという感じがしました。 オリカネムシIIの特徴は、

浮いているだけで醸し出す生命感がテーマ。 ボディシルエットやボリューム、パーツの形状、浮き姿勢、浮き加減。

バスが全く動かない死んでいる虫であっても、他のゴミや落ち葉と区別して認識し、浮いてきて食べるという場面を何度か目の当たりした事があります。

見た目や水との絡み方などバスのセンサーに引っ掛かる何かしらの理由があると考えています。

このバスのセンサーを刺激するための、理想的なリアルさをバランス良く詰め込んだのが今回のオリカネムシIIです。 フィールド事情や素晴らしい性能を持ったルアーが世に出てきている昨今の状況を考えた時に、

今回はルアーとしてのデフォルメはあまりせず、虫ルアーとして繊細な領域を網羅するような作り込みを行いました。 そして今回のオリカネムシIIの素材はエラストマー。

前作の虫では出来なかった形状が量産可能になったのも大きな点。

特に脚の形状には見た目だけでなく、水との絡みはバスが認識するポイント。

手製で作っていた頃は、熱を加えて曲げていた脚ですが、折れ曲がり方、脚それぞれの角度など、繊細な表現がエラストマーによって可能となりました。

そして、この脚と対になるのが触覚。

長い事によって、脚とは異なる振動や波長を有し、虫ルアーを短い距離でアピールさせる為のブレーキにもなっています。

また触覚の動きはフワフワし、脚はピリピリと細かく短い振動をする事から、単調なアピールとはならずにバリエーションある繊細なアピールをさせられます。

そして、フッキング性能。

マス針はもちろん問題ありませんが、ネックとなるのがオフセットフック。

通常のエラストマー素材だとムチムチした素材がフックをズラしにくく、ただでさえ軽い虫ルアーはすっぽ抜けが多発する可能性があります。

これを改善したのが、ボディのくびれ。

可能な限りくびれ部分を細くする事で、僅かな力でフックポイントをオープンにします。 プロトの段階からかなりのフッキング率を誇っています。 そして動画でのキャッチ数も上々。

オープンウォーターでのサイトもあれば、バンク沿いのゆっくり引き、吊るしなど多くの状況での使用を映像に納めることが出来ました。

他にもフックセットや誘いの要点などは使う上では必見となるはずです。

ミツバチなど見やすいカラーも良く釣れるのが特徴です。

カラーは8色です!正直言うと、偏り無くどれも釣れます 是非ご覧になってみて下さい。

--------------------------------

※折金さんへのメッセージ、この連載のご感想を受け付けております。メールの件名を「オリキンさんへ」としたうえで 下記のアドレスまでドシドシお送りください!!inquiry@lmg.jp

コメント

ログイン、もしくは会員登録いただくと、コメントできます。